“能为这场在家乡举办的全国性体育盛会助力,感到特别自豪。”十五运会志愿者、学校经济管理学院香港籍学生陈可欣近日在接受新华社采访时这样说道。她的心声,正是学校数百名全运会志愿者的共同写照。在这场国家级的体育盛事中,他们以青春之名,奔赴赛场,用专业与热情书写新时代青年志愿服务华章。

从11月初的志愿者培训开班,到赛会期间的全程服务,学校的“小海豚”志愿者们始终以高度的责任感和饱满的精神状态投入工作。11月20日,学校党委副书记谢锦群到赛会现场,走访赛事引导、信息咨询、后勤保障等多个志愿服务点位,详细了解志愿者的工作内容与生活保障,并对他们展现出的专业素养和奉献精神给予高度赞扬。他指出,参与全运会志愿服务既是一份光荣使命,也是一次宝贵的人生历练,勉励大家以最严谨的态度、最专业的服务为赛会保驾护航。

此前,在11月8日的出征仪式上,学校党委委员、副校长宋波为志愿服务队授旗,勉励志愿者们以“使命之心”彰显担当、以“热忱之心”展示风采、以“团结之心”协同奋进,做赛事保障的“硬核力量”和文明传递的“温暖使者”。

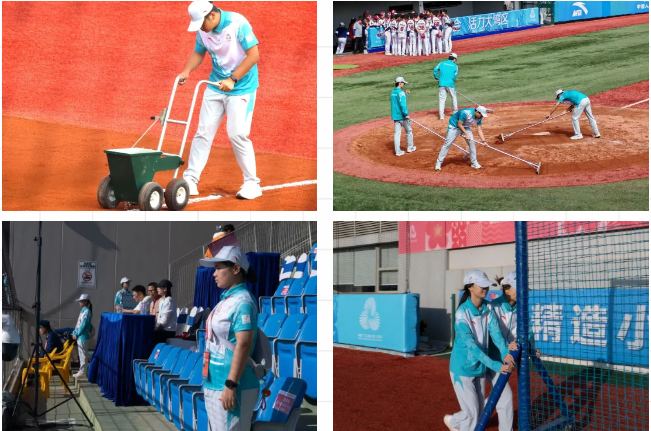

在这场志愿服务中,涌现出许多动人的身影。机器人学院学生王树辉担任竞赛组场地维护岗,每天负责投手丘红土的夯实与平整。“我们始终以严谨态度优化流程、精进服务,在每一次场地调整中坚守责任。”他说道。文化传播与设计学院学生温家媚负责观众引导与秩序维护,她感慨道:“这段经历让我真切感受到‘热血与坚守’的意义,是我青春里最珍贵的记忆。”同学院学生郑忆旋在看台服务中深受观众热情的感染,“我深深体会到,这不仅是一份服务,更是与千万人共享体育荣光的珍贵连结。”

“理工‘小海豚’的规范服务为青少年志愿服务树立了良好榜样!”十五运会棒球项目竞赛处处长丁峰、团中山市委青少年社会工作指导中心主任蔡刘建对学校志愿者展现出的专业素养和责任担当给予肯定。

这些志愿者的出色表现,离不开学校长期以来对志愿服务工作的系统规划和精心培育。学校着力健全“校-院-班”三级联动的志愿服务管理体系,通过完善注册管理、时长认定、表彰激励等制度,实现全流程规范化运作。在品牌建设方面,创新推出“专业+志愿”融合模式,使学生在服务社会中深化专业学习,形成良性循环。学校还积极拓展服务领域,从常态化社区服务到重大赛会保障,从“三下乡”社会实践到“百千万工程”突击队行动,构建了多层次、广覆盖的志愿服务网络。

特别值得一提的是,学校将志愿服务深度融入育人体系,将其作为加强和改进大学生思想政治教育的重要途径。通过将志愿服务经历纳入学生综合素质评价,有效激发了学生的参与热情。这套完善的工作机制取得了显著成效。2023年全校志愿服务超21万小时,获评省红十字标准校;4支团队入选全国专项宣讲团;连续获评“蓝信封行动”优秀合作单位;2024年更有多支团队入选全国志愿服务示范团队。

志愿精神,润物无声。通过系统化的组织、专业化的培训、品牌化的项目,学校不仅锻造了一支“靠得住、顶得上”的志愿服务队伍,更在服务国家战略、服务社会需求中彰显了高校的使命与担当。全运会的赛场已经落幕,但志愿服务的脚步永不停歇。学校青年将继续以青春之我、奋斗之我,在更广阔的舞台上书写无愧于时代的崭新篇章。

十五运会学校学生志愿服务剪影

延伸阅读:

新华社报道《以赛为媒,大湾区融合发展加速奔跑》